이미지 확대보기

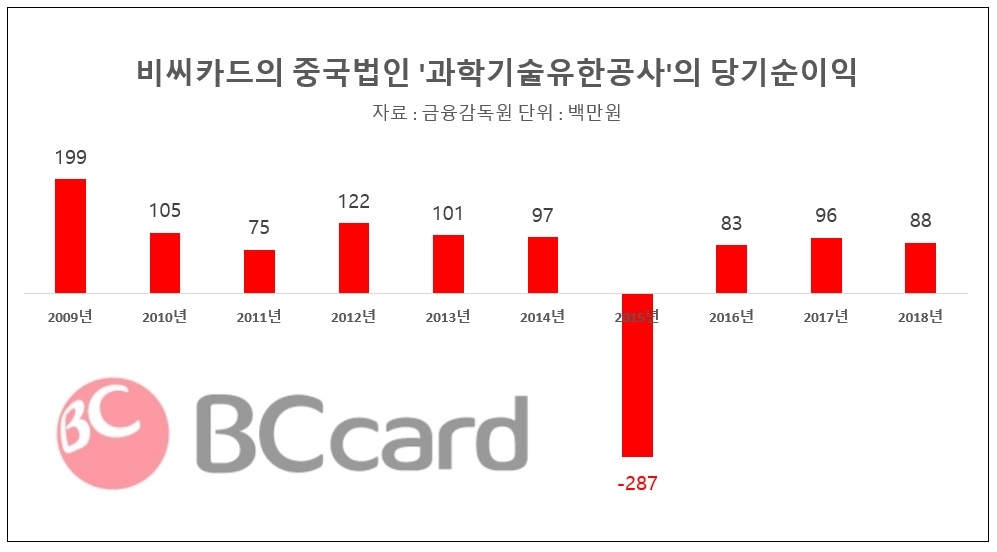

이미지 확대보기특히 중국 법인의 경우 10년간 7억 원도 안되는 이익을 내면서 법인 설립 시 들인 원가도 찾지 못하고 있는 실정이다.

과학기술유한공사는 2008년 설립된 이래 지난해까지 10년간 당기순이익 단순 합계가 총 6억7900만 원에 불과하다. 2009년 약 2억원의 순이익을 기록한 이후 그나마 1억 원 수준을 유지하던 실적이 2015년 3억 원의 당기순손실을 기록한 영향이다.

설립 당시 취득원가가 19억6700만 원인 것을 감안하면 지난 10년간 설립 비용의 본전도 못찾고 있는 실정이다. 비씨카드가 지분 100%를 갖고 있는 과학기술유한공사의 경영실적은 고스란히 비씨카드의 책임이다.

그렇다고 덩치가 큰 것도 아니다. 자산은 지난해 말 기준 27억 원으로 설립 직후인 2008년 말 23억 원에 비해 큰 차이가 없다.

카드사들의 해외 실적은 아직까지 걸음마 단계이기 때문에 처음부터 실적을 내기가 어렵지만 적어도 10년, 20년 이후에 실적을 낼 것을 기대하는 경우가 많다.

하지만, 비씨카드는 중국에 진출한 지 10년이 됐는데도 이익을 내지 못하고 있는 것이다.

비씨카드가 중국 은련카드의 한국 내 신용카드 관련 업무를 대행하고 있어서 현지 법인으로 이익을 내기 보다는 기업들과 협업을 위해 설립했다는 전언이다. 또 2008년 은련카드와 제휴를 통해 국내에서 3년간 제휴카드를 발급할 수 있는 배타적 독점권을 얻어 '중국통카드'를 출시할 정도로 국내 시장에서는 중국 시장과 관계도 가장 끈끈했다.

하지만 비씨카드 입장에서 자금을 들여 회사를 세운 만큼 본전을 찾아야 하는데, 실상은 현지 법인 설립 이후 10년간 손해보는 장사만 하고 있는 셈이다.

더욱이 과학기술유한공사는 현재 법인의 목적사업을 소프트웨어 개발 및 데이터 프로세싱업으로 공시하고 있다. 이는 곧 마케팅보다는 실질적인 프로세싱업도 염두에 두고 있다는 얘기인데, 정작 실적은 내지 못하고 있다.

과학기술유한공사 설립 이후 2010년까지 목적사업을 정보기술(IT) 솔루션 판매 및 시장 컨설팅업으로 공시했던 비씨카드는 2011년부터 시장 컨설팅업으로 변경했다가 2015년부터 현재까지 다시 소프트웨어 개발 및 데이터 프로세싱업로 명시하고 있다.

진출 후 10년이 지난 중국 법인의 실적도 좋지 않은 상태에서 아직 걸음마 단계인 인도네시아 법인의 성적표도 좋을 리 만무하다.

비씨카드가 99.99%의 지분을 갖고 있는 인도네시아의 '아시아 퍼시픽(PT Bccard Asia Pacific)' 법인은 지난해 31억원의 당기순손실을 냈다. 전년도보다 손실폭이 줄었지만 법인 설립 이듬해인 2016년 8억 원, 2017년 54억 원 각각 당기순손실을 내면서 전체 법인 손실액은 쌓여가고 있다.

비씨카드는 지난해 아시아퍼시픽의 유상증자에 참여하면서 15억7900만 원을 추가로 투자했다.

아시아퍼시픽이 지분 49%를 갖고 있는 미뜨라 뜨란작시 인도네시아(MTI, Mitra Transaksi Indonesia)는 만디리은행과 공동 투자한 기업이지만 지난해 32억 원의 당기순손실을 냈다. 2016년에는 10억 원, 2017년에는 44억 원의 당기순손실을 각각 기록했다.

한편 비씨카드는 2011년 KT그룹 계열사로 편입됐으며 현재 KT가 지분 69.54%를 갖고 있다.

이효정 글로벌이코노믹 기자 lhj@g-enews.com

![[부동산PF 위기 심화] 금융당국, 저축은행 10곳에 증자 요구](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2024040819202509905e30fcb1ba81121872409.jpg)